朝、起きてすぐにするのは枕元にあるリモコンで夜中じゅう(正確には前日の昼から)つけっぱなしのエアコンを消すこと。そして、家中の窓を開け、網戸にする。今朝は風がそよりとも吹いておらず6時前だというのに、部屋の中がもう暑い。

朝食を食べ、夫が出勤した後、ベランダに洗濯物を干す。8時半。部屋の温度はすでに30度…。食パンはないし、牛乳がなくなりそう。肉も買わないと。あとアイスも。外に出たくはないけれど買い物に行くしかない。しかし、なかなか決心がつかず、ツイッターで「買い物 暑い」で検索して、暑くて買い物に行きたくないと思っている人を探してみた。いっぱいいた。私だけじゃない。9時。重い腰をあげて、買い物に出かけた。自分へのご褒美に子供の頃から好きなアイス、ピノを買った。

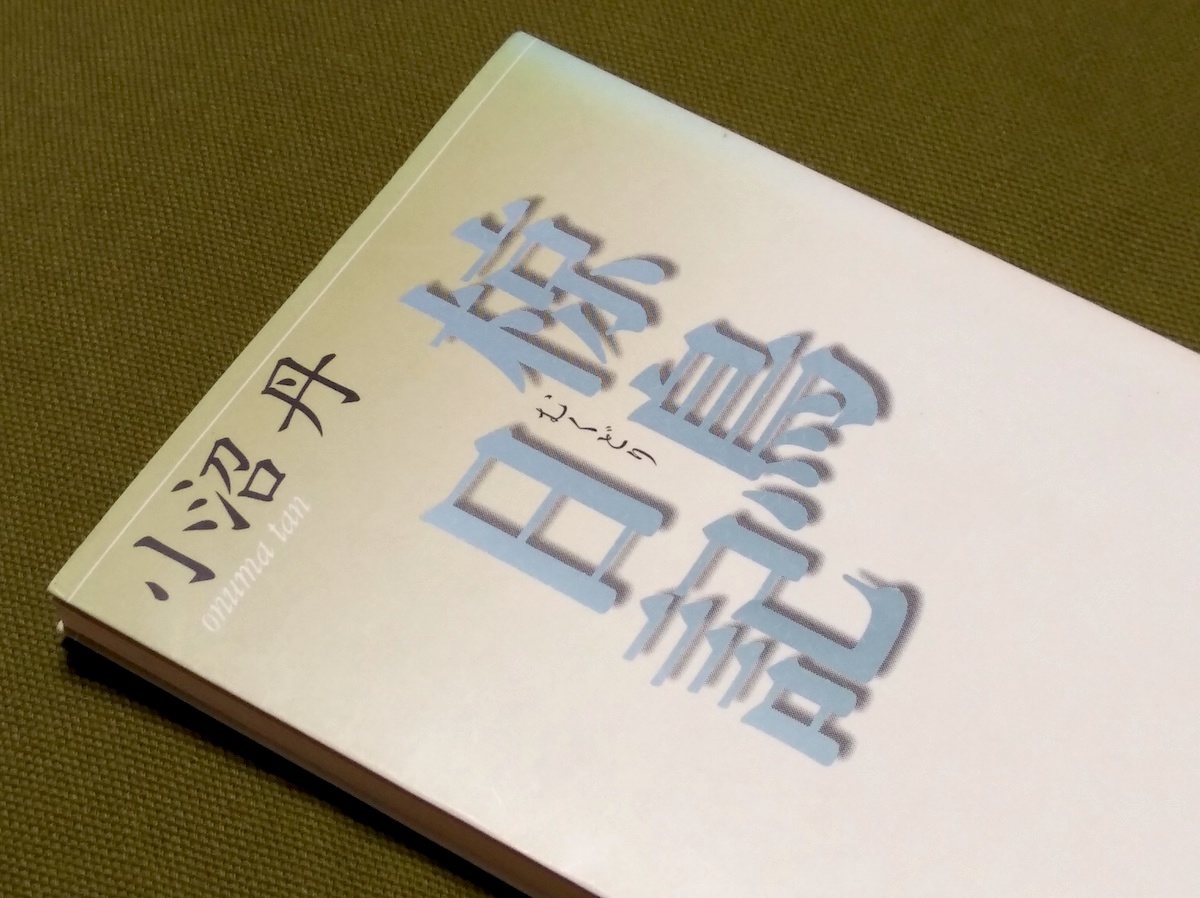

小沼丹の『椋鳥日記』(講談社文芸文庫)を読んだ。

小沼丹のことはずっと気になっていた。井伏鱒二の『太宰治』(中公文庫)を買った時、あとがきが小沼丹だと知って、これは一石二鳥(?)だと思った。あとがきを読んで、この文体なら、と思って、どうやら絶版らしい『椋鳥日記』を古本で買った。

『椋鳥日記』というタイトルだが、日記ではなく随筆。読み始めてすぐに「おや?」と違和感を覚えた。『太宰治』のあとがきの文体とは雰囲気が違うのだ。清水良典氏の解説にこうある。

まず蒼古としたと呼べるほどの、記述の文体。いや表記。イギリスが「英吉利」、ロンドンが「倫敦」であってみれば、すべからく他の地名も「巴里」「蘇格蘭」「波蘭」「愛蘭」と表記される。恥ずかしいことに私には読めないものも含まれる「馬栗」「鈴懸」「山査子」、「石楠花」など植物名も多い。

そう、文体というよりも表記。そのせいか実際の時代(1972年)よりももっと前のロンドンのように感じた。私はロンドンには行ったことがないし、1972年にはまだ生まれていないけれど、とにかくそう感じた。

しかし、数ページ読んで、すごくいいなと思った。どこがと聞かれても上手く答えられないけれど、私の好きな雰囲気が漂っていて、薄い文庫本を一気に読み進めてしまうのがもったいなくて、ゆっくりと少しずつ読んだ。

私の好きな雰囲気を少しでも伝えるべく「緑色のバス」から引用する。

沿岸には山査子や馬栗の花が盛りで、あちこちに金鎖の黄色の花も見掛けた。そこだけ金色に華いで明るい。田園風景を見ていたと云うが、実際のところ何を見たのかよく判らない。初めて見る英吉利の田園に、多少酔ったような気分だったかもしれない。河岸の枯れた葦とか、根を水に洗われている巨きな柳の木だとか、牛のいる広い牧場、至る所に見掛けるどっしりした巨きな樹立、美しい芝生を持つ邸宅、大きな森、草地、そんなものが交互に現れては消えて行くなかにうつらうつら坐っていたと云う他無い。想い出したように橋があって、犬を連れた少年が橋の上から船を見て手を振ったのを想い出す。

読み終えて文庫本を閉じた時には他の著作も読みたいと思っていた。しかし、講談社文芸文庫は、お高い。『椋鳥日記』を買ったのはKindle購入前だったのだが、Kindle版の方が多少お安くなっているので他の著作を買う時はKindle版にしようか。でも、小沼丹は紙の本で読むのが合うような気がしている。